先生たちのポートフォリオ

- せんせいにっき

-

2020.05.19

- せんせいにっき

-

2020.05.18

きょうは、1くらすずつじかんをきめてたんぽぽぐみ・きくぐみ・すみれぐみのおともだちがようちえんにあそびにきてくれました。

そろひろば・えんてい・しばふ・ほいくしつ・おゆうぎしつ・えほんのへや・ぴろてぃなどたくさんあそべるばしょのうち、こんかいは、「えんてい」でのこーなーあそびをしょうかいします♪~すなばあそび・てつぼう・なわとび・でんしゃ・ボールあそび~

また、かめの「あっぷるとかめーる」もいます。

かくこーなーではあそべるにんずうをきめ、おともだちがあつまらないようにあそびました。

- せんせいにっき(きょうもえんちょうせんせい)

-

2020.05.05

きょうは こどもの日ですね。

えんちょうせんせいのおうちには ねこがいま 5ひきいます

しゃしんのねこは おとこのこ

かぶとを かぶってごまんえつ・・・・とおもっていたら

こいのぼりを ぱくっ!! きゃあ~~~~

- せんせいにっき(えんちょうせんせい)

-

2020.05.04

れんきゅうは せんせいにっきがおやすみといっていましたが

きょうはえんちょうせんせいが おじゃまします!

ようちえんがはじまったら きゅうしょくやおべんとうがあります

じゅんびのときに せんせいたちはますくをします

でもいまは ますくがなかなかてにはいりません

そこでえんちょうせんせいは

せんせいたちの きゅうしょくの はいぜんようますくをつくろうとおもって

みっふぃちゃんやねこちゃんのぬのをよういして

おやすみちゅうに みしんをかけてみました

きょうようやく ぜんいんぶんのますくができました

あとはせんせいたちに じぶんのますくにごむをとおしてもらうだけです

ますくは はりといとをつかって てでもぬえます

おうちのひとにてつだってもらったら みなさんもつくれるかもしれませんね

- 5月1日 せんせいにっき(ねんちゅうぐみ)

-

2020.05.01

きょうから5がつのはじまりです!

こんかいは ねんちゅうぐみのせんせいが 『しんぶんしあそび』を しょうかいします(♯^^♯)

おうちのなかでも ダイナミックに しんぶんしを やぶいて あそんだり、

ボールやボーリングのぴんを つくって ボーリングをしたり…♪

しんぶんしを いろいろなものに へんしんさせて つくってあそんでみよう!

- 4月30日せんせいにっき(しょくいんしつのせんせい)

-

2020.04.30

きょうのせんせいにっきはしょくいんしつのせんせいです。

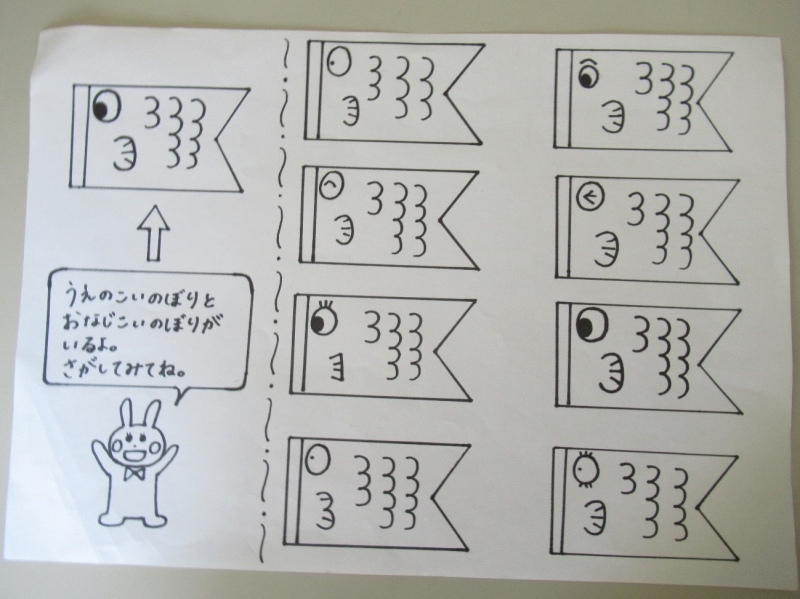

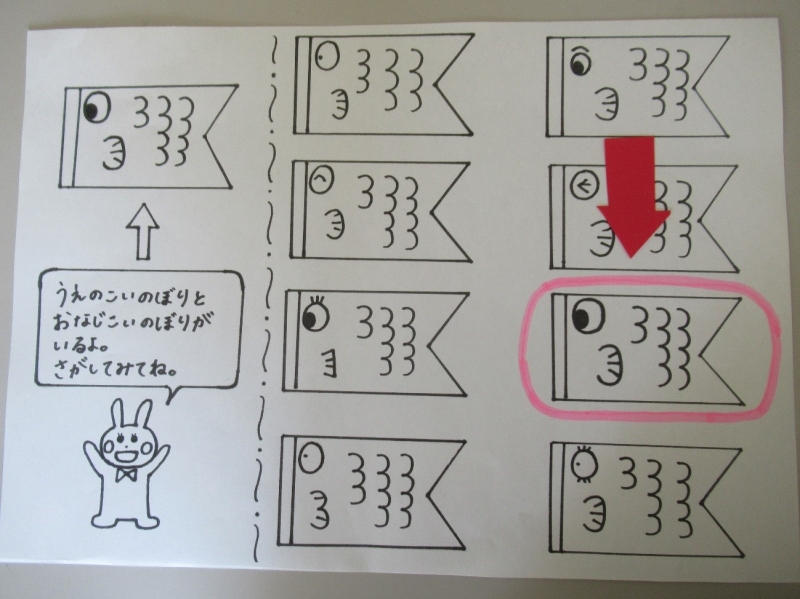

きょうはこのしゃしんのなかからひとつただしいものをかんがえてみてください!

いろいろなこいのぼりがいるよ!

みつけられるかな??

ようちえんにもこいのぼりがいるので、みつけにきてくださいね♪

- 4月29日せんせいにっき(ねんちょうぐみ)

-

2020.04.29

きょうのせんせいにっきはねんちょうぐみのせんせいです!

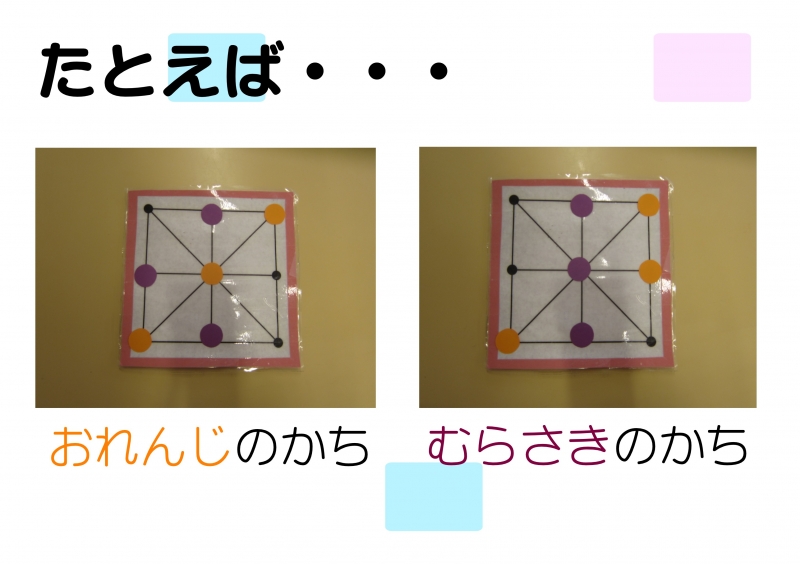

きょうはおうちでもかんたんにつくってあそべるげーむ『たぱたん』をしょうかいします♪

☆げーむでつかうもの☆

・たぱたんのぼーど(しゃしんをみておうちのひとにかいてもらってください)

・おはじき…2つのいろを3つずつ(おはじきがないときは、あまっているがようしやかみをまるくきってつかってください)

☆あそびかた☆

◎さきにじぶんのおはじき3つを「たて」か「よこ」か「ななめ」にならべたひとがかちのげーむです。

・ふたりであそびます。

・じぶんのいろをきめて、おなじいろのおはじきを3つずつくばります。

・じゃんけんをしてじゅんばんをきめます。

・じゅんばんにじぶんのおはじきを1つずつ●においていきます。

・おはじきを3つすべておいたら、そのあとはおはじきをあいている●にすらいどしきで、うごかすことができます。

・ほかのおはじきをとびこすことはできません。

ぜひ、おうちのひとといっしょに『たぱたん』をつくってあそんでみてください。ようちえんにも『たぱたん』があるので、ようちえんがはじまったらおともだちといっしょにあそびましょうね☆

- 4月28日せんせいにっき(ねんしょうぐみ)

-

2020.04.28

きょうは、ねんしょうぐみのせんせいです。

ようちえんでは、いろいろなせいさくあそびをしています。

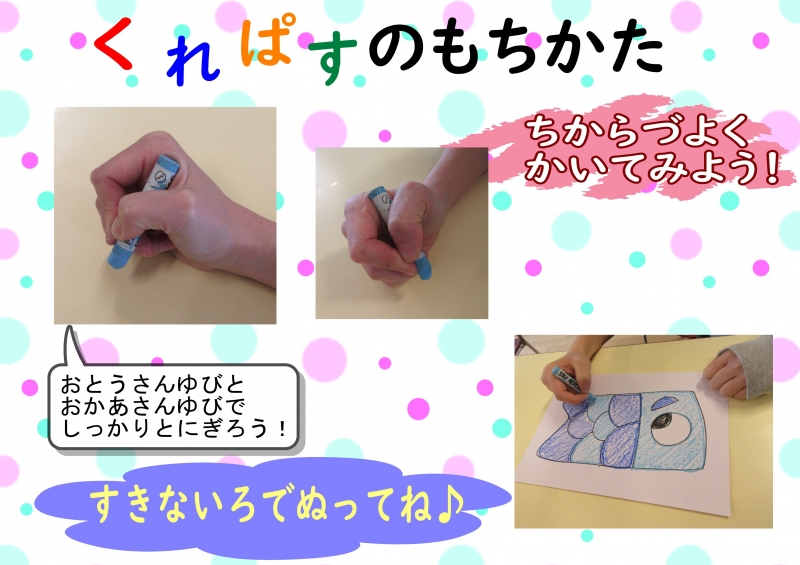

きょうは、せんせいといっしょにぬりえあそびをしてみよう!

<ぬりえあそびのぽいんと>

・くれぱすをしっかりもとう

・せんからはみでないようにぬろう

・しろいところがなくなるまでぬろう

せんせいはこんなふうにぬってみたよ☆

またようちえんでもいろいろなぬりえをしてあそぼうね!

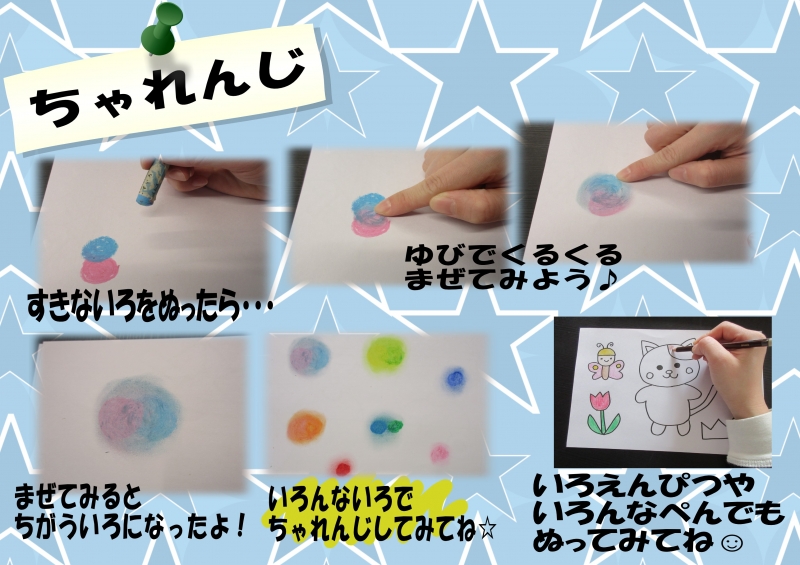

★ちゃれんじ

くれぱすでいろいろないろをまぜてみよう。

どんないろになるかな?♪

- 4月23日 幼稚園新規採用教員研修(府私学課)

-

2020.04.28

幼稚園新規採用研修に参加させていただきました。今回は、大阪府の幼児教育、セルフマネジメントについて学びました。社会人として、そして保育者として働いていく上での基礎的スキルを大切にしながら、日々の保育の中で子どもたちに生きる力を育む役割があるとこの研修を通して学ぶ機会となりました。この学んだことを生かして、子ども一人ひとりを尊重し、主体的に学び続ける保育をしていきたいと思います。

【朝倉 他:4名参加 場所:WEB受講(東豊中幼稚園)】

- 4月27日せんせいにっき(しょくいんしつのせんせい)

-

2020.04.27

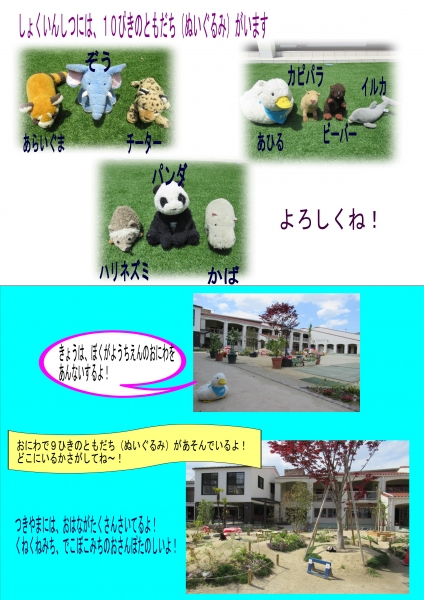

きょうのせんせいにっきはしょくいんしつのせんせいです。

しょくいんしつにいる、ともだち(ぬいぐるみ)をしょうかいします!

- 4月24日せんせいにっき(ねんしょうぐみ)

-

2020.04.24

きょうは、ねんしょうぐみのせんせいです。

はれわたったあおぞらのしたをおよぐこいのぼりがみられるようになってきました。

5がつ5にちは『こどものひ』です。

『こどものひ』はみんながげんきにそだち、おおきくなったことをおいわいするひです。

みんなのせいちょうをいのって“こいのぼり”をかざります。

せんせいたちは、こんなこいのぼりをつくりました!

みんなはどんなこいのぼりになったかな?

ぜひ、つくってみてね♡

また、つくったこいのぼりは、こうこくやしんぶんし、がようしをほそくまるめたぼうにつけたり、かべにはったり、がーらんどにつるしたりしてかざってみてくださいね♪

ようちえんでは、りんごぐみのせんせいがつくったおおきな“こいのぼり”をかざっています。

きかいがあればみてみてね☆

- 4がつ23にち せんせいにっき(しょくいんしつのせんせい)

-

2020.04.23

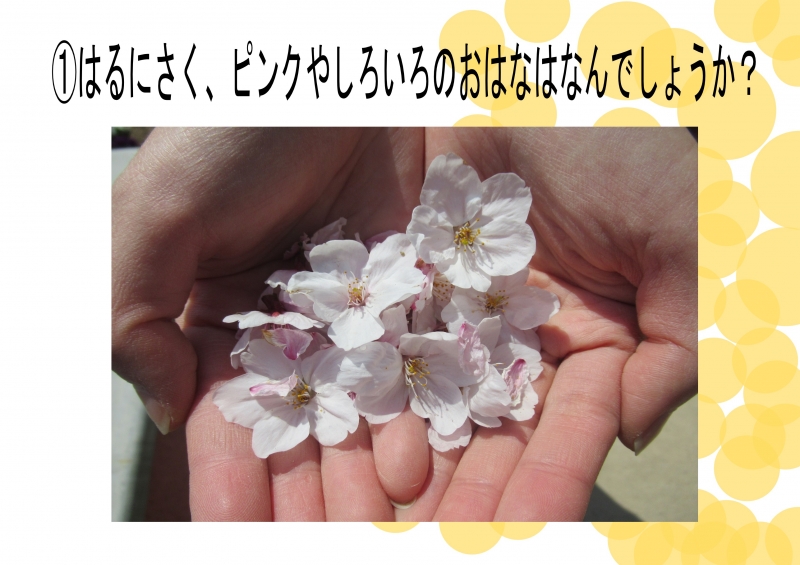

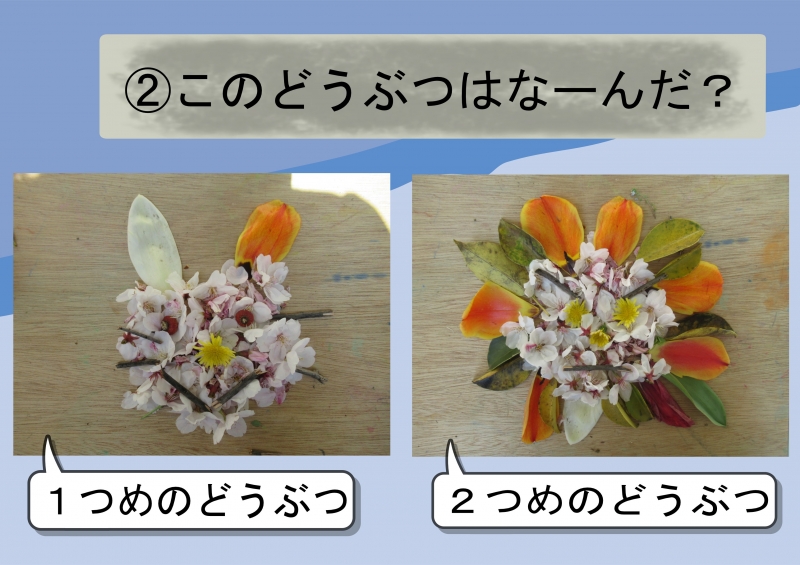

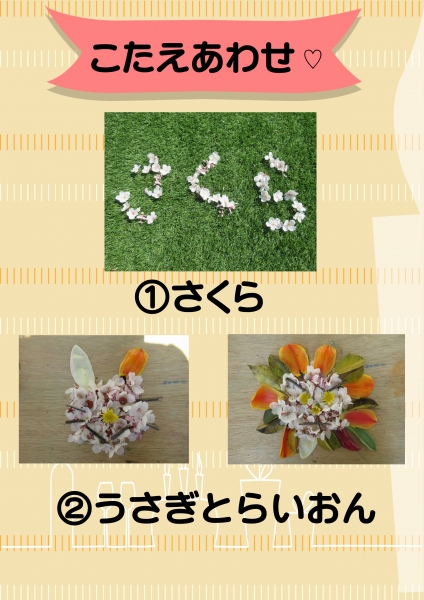

きょうのせんせいにっきは、しょくいんしつのせんせいが、ようちえんのえんていで、はなびらやおちばをたくさんあつめました。そのはなびらやおちばをつかってクイズをだすよ!おうちのひとと、いっしょにかんがえてみてくださいね♡

- 4月22日せんせいにっき(しょくいんしつのせんせい)

-

2020.04.22

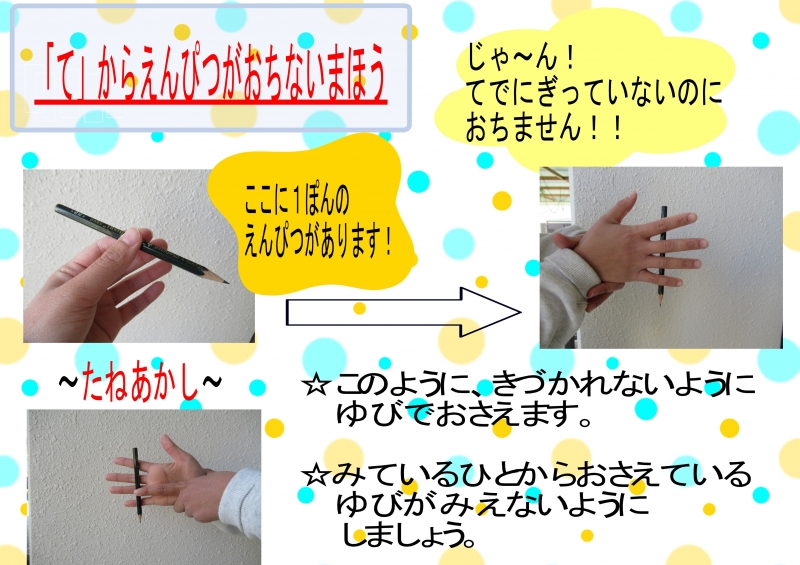

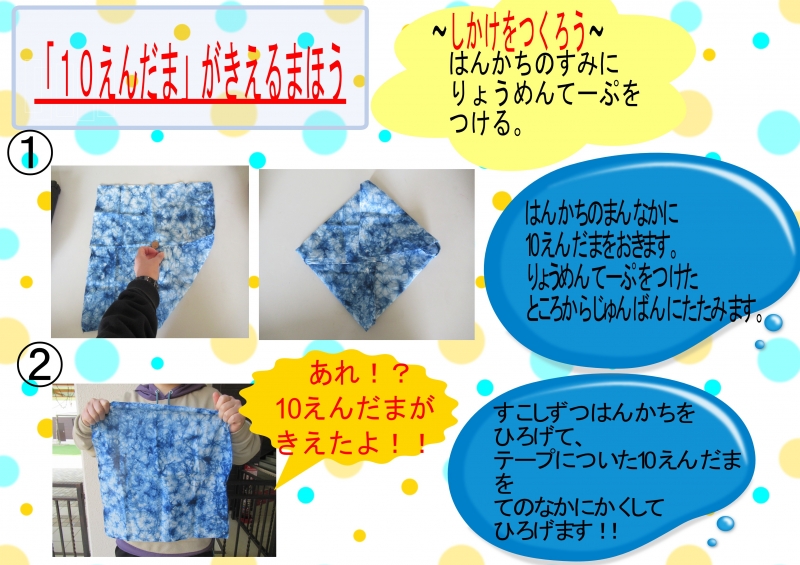

きょうのせんせいにっきは、しょくいんしつのせんせいです。

きょうはおこさまといっしょにたのしめる゛てじな”を2つしょうかいします。

ぜひ、おこさまをおどろかせてみてください。

- 4月21日 せんせいにっき(ねんちょうぐみ)

-

2020.04.21

きょうのせんせいにっきはねんちょうぐみのせんせいです!

みなさんげんきにすごしていますか?

せんせいたちはいま、みんながようちえんにきてくれたときにできるたのしいことをたくさんかんがえています♪

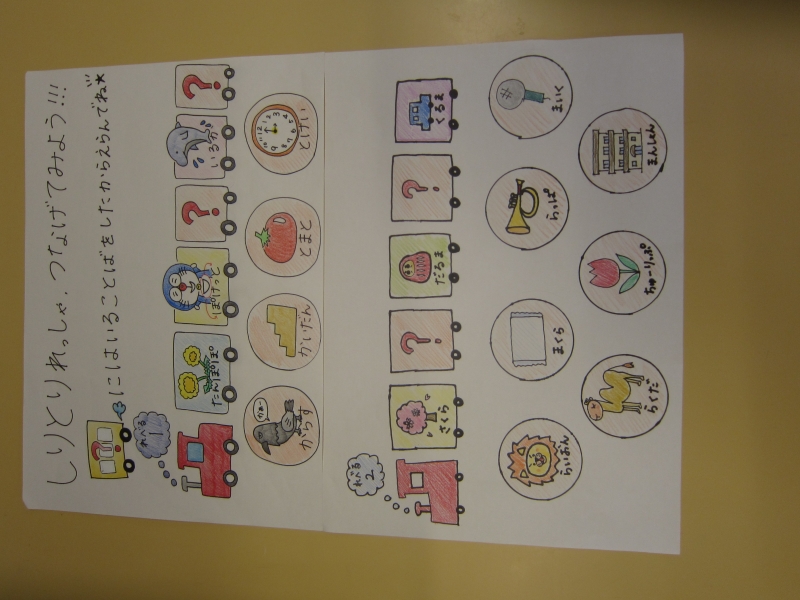

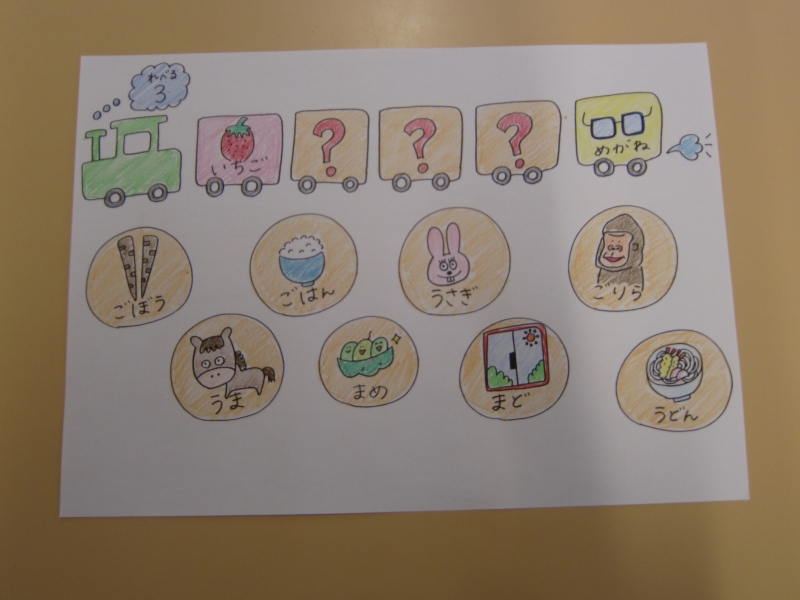

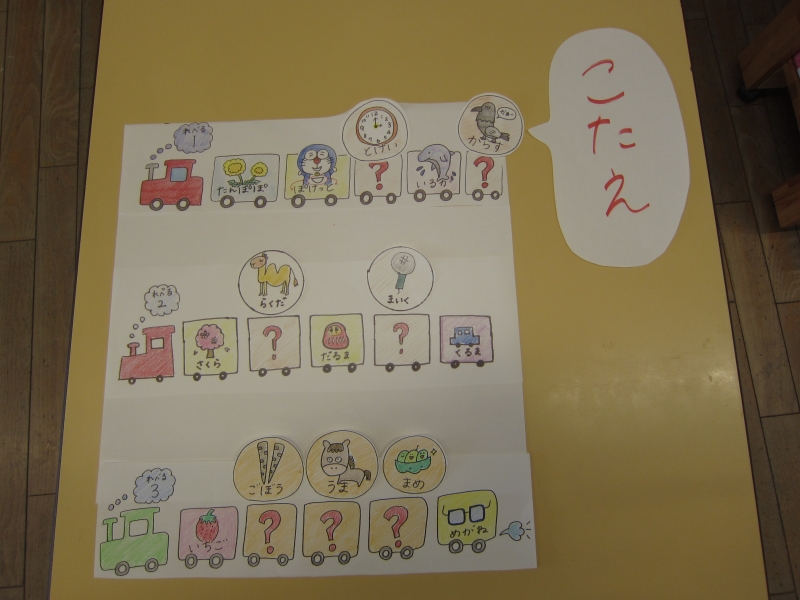

さて、きょうは『しりとりれっしゃ』をしたいとおもいます。

しゃしんをみて、『❔』のれっしゃのなかにはいることばをかんがえて、したからえらんでください。

れべる1~れべる3まであります。むずかしいしりとりれっしゃもつなげていくことができるかな?ぜひ、ちゃれんじしてみてください♪

- 4月20日(ねんちゅうぐみ)

-

2020.04.20

きょうは ねんちゅうぐみのせんせいが トイレットペーパーのしん

をつかった、『ひもとおし』をしょうかいします★

たくさん ひもにとおして なが~く つなげたり、

ネックレスや うでわをつくったりしてあそんでみてね♡

- 4月17日せんせいにっき(しょくいんしつのせんせい)

-

2020.04.17

春爛漫の季節を迎え、園庭には色とりどりのお花が咲ほこっています。今回はその中でも職員室の先生たちが大好きな2つのお花を紹介します。

・ブルーベリーの木

2019年の秋にはきれいな紫色の小さな実が数粒なりました。今はピンク色の小さな可愛い花がたくさん咲いています!今年はどのように実になるのかを観察したいと思います!【花言葉】「実りある人生」

・アスチルベ

花の見頃は5月下旬から初夏にかけてです。今は鮮やかなグリーンの葉が春風に揺られています!何色の花が咲くのか楽しみです!【花言葉】「友情」

大好きな2つの花言葉のように幼稚園ではたくさんの友だちや先生と関わり、様々な経験を重ね、充実した園生活が送ることができるようにしていきたいです!また、幼稚園に来られた際には、どこにどのようなお花が咲いているか、見てくださいね♡

- 4月16日 せんせいにっき(ねんちゅうぐみ)

-

2020.04.16

きょうは ねんちゅうぐみのせんせいが かんがえた、

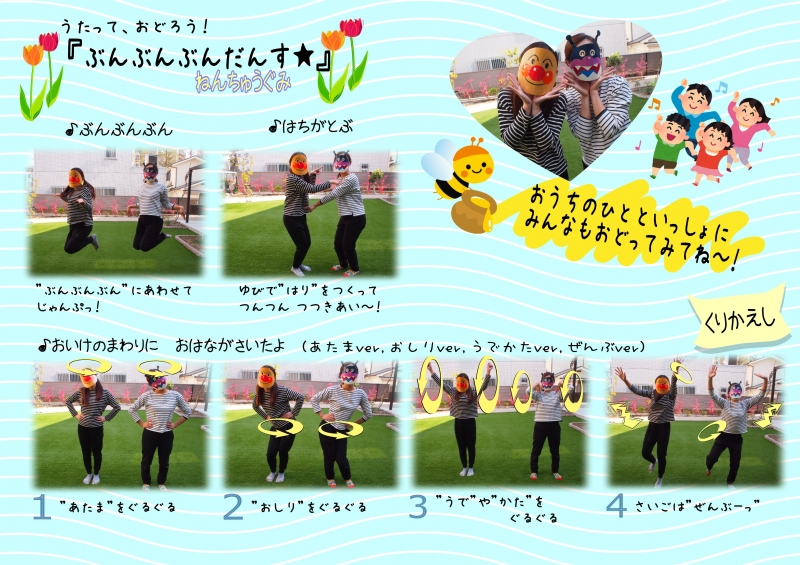

おうちでも うたっておどれる『ぶんぶんぶんダンス』を しょうかいします(^^)♬

あんぱんまんせんせいと ばいきんまんせんせいの まねっこをして

ぜひ、おうちのなかでも からだを うごかして たのしんでみてね!

- 4がつ15にち せんせいにっき(しょくいんしつのせんせい)

-

2020.04.15

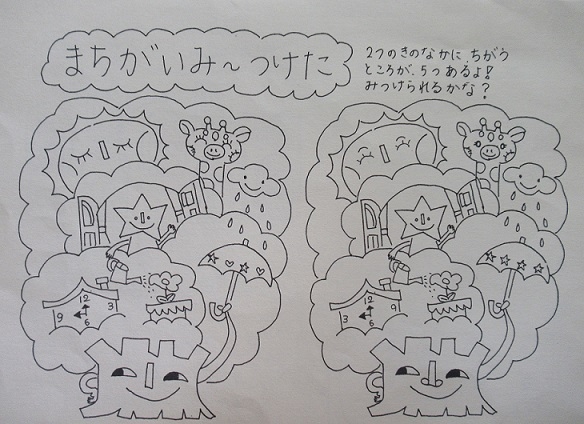

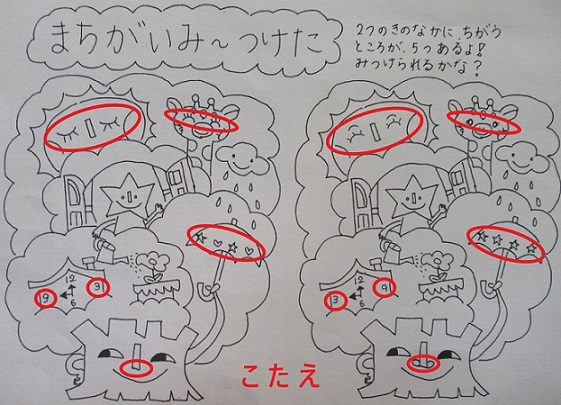

きょうはせんせいが【まちがいさがし】のくいずをだします!

2つの『え』をみくらべてみてね。

ちがうところが5つあるよ!

みつけられるかな?

- 4月14日 せんせいにっき(ねんしょうぐみ)

-

2020.04.14

こんにちは!みんなげんきにすごしていますか?

きょうは、ねんしょうぐみのせんせいです。

ようちえんでは、ひびのあいさつをたいせつにしています。

どんなあいさつがあるかみんなしっているかな?

あさのあいさつ「おはようございます」

ごはんをたべるとき「いただきます」

ごはんをたべおわったら「ごちそうさま」

みんなもこえにだして、あいさつしてみてね☆

げんきにあいさつすると、とてもきもちがよくなるよ!

ほかにもいろいろなあいさつがあるので、おうちのひとともかんがえてみてね。

ようちえんで、みんなといっしょにいろいろなあいさつができることをたのしみにしています♪

- 4月13日 せんせいにっき(ねんちょうぐみ)

-

2020.04.13

きょうのせんせいにっきはねんちょうぐみのせんせいです!

ねんちょうぐみのみなさん、ごしんきゅうおめでとうございます。

みなさんがねんちゅうぐみのときにうえたちゅーりっぷが、いまきれいなはなをさかせています。

さぁ、きょうは『せんせいしょうかい』をしたいとおもいます。

あれ!!??せんせいたちがみつからない!!!!どうやらどこかにかくれてしまったようです。しゃしんのなかから4にんのせんせいたちをさがしてみてね☆

せいかいはさいごのしゃしんにのっています。よくみて、みつけてみてください♪

あたらしいくらすですごすひを、みなさんたのしみにしていてください♡

こんかいは、「おゆうぎしつ」でのコーナーあそびをしょうかいします♪

おゆうぎしつでは、ソフトブロック・フラフープ・ウィープレーをおいています。

ソフトブロックで、おおきなおしろをつくったおともだちや、リズムよく、けんけんぱ!をするおともだち、ウィープレーのうえを、じょうずにあるくおともだち♡それぞれのコーナーで、からだをつかって、げんきよくあそぶすがたがみられました!

あした、あそびにきてくれるおともだちも、いろいろなコーナーであそんでみてください。