先生たちのポートフォリオ

- 8月19日 園内研修

-

2011.08.29

- 8月3日 ちゃいるどネット大阪人権保育講座 保・幼・小連携コース第1回

-

2011.08.29

知りあおう!保育園・幼稚園・学校~シンポジウム~

今回はある保・幼・小で取り組んでいる連携の話を聞かせていただきました。保・幼・小が繋がることで、子どもにとっても大人にとっても大切な事が多くあると思いました。今回の話を参考に、私たちも連携を深めていけたら良いなと思います。

【篠原理恵 連携担当者2名参加】 (大阪NPOプラザ)

- 8月23日 豊中市私立幼稚園連合会 夏期研修会 全体会

-

2011.08.26

社会環境を踏まえ、園として必要な人間関係づくり

人間関係の育ちについて、子どもの社会性の発達とその育ちの連続性を教えていただきました。

子どもの安心感と積極性を培うためには、母親(または育児者)との信頼関係が不可欠だということを学びました。日々の保育でも子どもたちが伸び伸びと過ごせるよう、私たち保育者もより信頼関係が築けるよう、子どもたちと関わっていきたいと思います。

【鈴木絢子 全員参加】 (アクア文化ホール)

- 8月23日 豊中市私立幼稚園連合会 夏期研修会 B研修

-

2011.08.26

在園児保護者に対して園理解を深める

アトム共同保育園の市原悟子先生に、アトムでの保育方針、保護者に対しての園理解について教えていただいた後、各グループ(6名ほど)に分かれ、他園での園理解について情報交換(グループディスカッション)を行いました。

園理解について大切なことは、子どもにとってどんな体験が必要か、またそこから何を学び、何を感じ、何が育つのかということを保護者の方に伝えるのが大切だということを学びました。

日々の保育の中で、クラスだより(トピックス)や園だより、懇談会をはじめ常に保護者の方と情報交換をし、園理解を深めていけるよう努めていこうと思います。

【前川明日香 11名参加】 (青年の家いぶき)

- 8月23日 豊中市私立幼稚園連合会 夏期研修会 A研修

-

2011.08.26

異年齢保育について

異年齢児保育を通して「子どもたちが互いに育ち合うこと」「同一年齢の保育では得られない諸側面の育ち」の大切さについて学びました。

園でも日々行っている自由活動や、様々な行事での異年齢児のかかわりを通して、年少・年中児が年長児の姿にあこがれを持ち、同じようにやってみたいと思ったり、また年長児が自分よりも小さい友だちに優しく接する姿が見られます。異年齢のかかわりの機会、そこでの心の育ちを大切に保育したいと思います。

【奥山恵子 12名参加】 (アクア文化ホール)

- 8月20日・21日 第2回幼児教育実践学会

-

2011.08.24

テーマ 幼児教育の成果を社会に示そう

幼稚園教育の重要性についての社会の中での認知が低いこと、また幼稚園教育関係者の持つ思いが社会に十分に理解されていないことを受け、幼児教育の成果を社会に示そうということで開かれた研修会でした。

参加者は全国から集まり、とても熱のある研修会でした。大豆生田先生から倉橋惣三についての話を聞いたり、佐賀県の幼稚園の先生から生きる力を育む保育についての話を聞き、とても勉強になりました。特に幼児期の、保育者から子どもへの言葉がけの重要性を感じ、来学期から実践していこうと思いました。

【橋本玲貴】 (追手門学院小学校)

- 8月11日 ワンダーサマースクール

-

2011.08.24

①手あそび大作戦! ケロポンズ+藤本ともひこ氏

一人でもグループでもできる手遊び、うた遊びを聞き、すぐに明日から使える!という楽しいものばかりでした。体を動かして、うたって遊んで学びました。絵本作家藤本さんの読み聞かせのコーナーもあり、読み方を見ることもできました。2学期から保育に生かしていこうと思います。 【磯崎加奈】

②運動会はこれでバッチリ!じゃんじゃかフェスタ

清水玲子&リズム・キッズ・プロジェクト

運動会で子どもたちと楽しめるダンスや体操を学びました。運動会などの行事でダンスをするときに、私たち保育者が子どもたちに”教える”ではなく、子どもが遊びのような感覚で自ら楽しんでできることも大切だと改めて感じました。そして、今子どもたちは何が好きで、どんなことに夢中なのかなど、日々の生活から子どもたちの姿を知り、理解することが子どもたちの楽しみにつながっていくのではないかと考えました。 【牧田茉里】

③中川ひろたかのあそびうたパーティ! 中川ひろたか氏

様々なうたを実際に歌い、その中から多くのことを学びました。もっとも印象に残っていることは、たくさんの人たちとうたを歌う体験をして、一つのものを作り上げる嬉しさを改めて感じたことです。私も、これから子どもたちとたくさんのうたを一緒に歌い、嬉しさを共有できればと思いました。 【牧田茉里】

(9名参加 大阪国際交流センター)

- 8月10日 ワンダーサマースクール

-

2011.08.24

①ひろみち&たにぞうの運動会だよ ドーンといってみよう!

佐藤弘道氏 谷口國博氏

ひろみちお兄さんとたにぞうさんが、実戦形式で運動会で使える体操やダンスを紹介してくださいました。おもしろいトークを交えながら教えていただき、会場から何度も笑いが起こる楽しい講習となりました。すぐに覚えられる体操ばかりで、子どもたちも楽しんでできそうなものばかりでした。

今後の運動会等の遊戯や体操で参考にしていけたらと思います。 【山上明絵】

②「幼児教育の目指すもの、そして保育者の役割 椛沢早苗氏

幼児教育が目指すものは、将来社会で役立つ一人の自立した人間を育てることです。園生活では、視・聴・嗅・触・味の五感を働かせる環境づくりに努め、子どもたちがたくさんの経験をして自分で考え行動できるように関わろと思います。

また、「失敗」を経験することは不安に負けない強い心が育つ大切な力であることを教わりました。どんな逆境も子どもたちと一緒に考え、乗り越え、自分の言葉で伝えることができる力を育てていきたいです。 【磯崎加奈】

③オモシロ・ペープサート 田中真弓氏

声優等で、活躍されている田中真弓さんから、おもしろい手遊びやペープサートを紹介していただきました。 会場に来ている先生たちがどんどん舞台にあがり、全員で楽しみながら手遊びや体操等を行いました。ペープサートのコーナーの時には、物語の読み方を熱心に指導してくださいました。子どもたちと楽しめる遊びをたくさん保育の中に取り入れていきたいと思います。 【山上明絵】

(9名参加 大阪国際交流センター)

- 7月14日 豊中市私立幼稚園連合会 園長設置者研修会

-

2011.08.22

今回は、子ども子育て新システムの最新情報を、ワーキングチームの山縣文治先生をお招きして、お聴きしました。豊中市民間保育園連合会の先生方や大阪府私立幼稚園連盟青年振興部の先生方にも多数ご参加いただき、懇親も深め、また情報交換も行うことができました。

- 8月2日 ひかりのくに夏の幼児教育大講習会

-

2011.08.22

①保育の心もち:これからの時代の保育にもとめられるもの 秋田喜代美氏

この研修では、乳幼児期の園や家庭での過ごし方、環境が子どもの脳の活性化や、社会や集団の中での適応性、他者への思いやりの心の育ちに大いに関係しているということを学びました。

また、家庭だけではなく、地域も含め社会全体で子育てを応援しようと、子育ての新しいシステムが考えられているようです。乳幼児期に子どもたちにとって、より良い環境の中で、知的な面、道徳的な面を育むことができるよう、社会全体で子育てをする意識を持てるようになれると素晴らしいと思います。 【北川 和】

②子どもの健康&ふれあいあそびー食べて、動いて、よく寝よう!を合言葉にー前橋明氏

近年の子どもたちが抱える睡眠や朝食、摂食のリズム等の問題について、詳しく学ぶことができました。

生活習慣が乱れることで体調の不調や精神不安定にも陥りやすくなってしまいます。これらを防ぐためにも、子どもたちの「睡眠」「食事」「運動」を大切に考える大人が必要であると感じました。 【鎌田真衣】

③つじあやの アコースティックライブ

オリジナル曲やカバー曲を様々演奏してくださり、一緒に手拍子をして楽しんだり、しっとり聞き入ったり、とても楽しい時間を過ごすことができました。また、ウクレレやピアノ、コントラバスの3つの楽器で様々な曲調を演奏されていて、素晴らしかったです。子どもたちとも様々な歌を歌っていきたいと思います。 【佐原優子】

(14名参加 グランキューブ大阪)

- 8月1日 ひかりのくに夏の幼児教育大講習会

-

2011.08.22

①犯罪者プロファイリングから見た「子どもの安全・安心」 桐生正幸氏

テレビ番組「世界一受けたい授業にもよく出演されている桐生正幸先生から、犯罪者プロファイリング、犯罪心理学、うそを見破る方法などを教えていただきました。

犯罪が増える中で必要なことは、犯罪者を生み出さない社会をじっくりと作り上げていく根本治療が必要であるということ。また、大人は日常生活において家族、パートナー、隣近所へ思いやりや愛情をしっかりと表現し、その姿を子どもに示すこと。そして、子どもに対しては、替え難い大切な存在である思いを伝えてあげることが大切あると教わりました。これからも、子どもたち一人ひとりの存在を大切にし、思いやりや愛情を表現しながら日々、生活していきたいと思います。 【氏林美陽子】

②実技講演 歌って遊んで、ココロとカラダほぐせ!からだじゅう! 鈴木翼氏

あそびうた作家の鈴木翼先生が、踊ったり歌ったり、遊んだりしながらお話をしてくださいました。先生と子どもたちとで遊ぶ手遊びだけでなく、子ども同士や数人のグループで楽しめる手遊びやダンスなどを、実際に私たちが周りの参加者方たちと一緒に楽しみながら、学ぶことができました。この楽しさを子どもたちと感じられるように、保育の中に取り入れていきたいと思います。 【高橋ちさと】

③私の歩んできた道~創作活動の軌跡 コシノヒロコ氏

世界的に有名なデザイナー、コシノヒロコさんが、これまでの人生を教育に関連付けて話してくださいました。

コシノさんにとって母親の影響は強かったということで、特に、ファッションデザイナーを目指したいから上京すると言い出したコシノさんを母親は止めることもなく3000円だけ渡して上京させたという話が印象的でした。

70代になっても夢を持ち続けるコシノさんの姿に、私たちも刺激を受けることのできる講演でした。 【橋本玲貴】

(14名参加 グランキューブ大阪)

- 7月11日 幼保小連携推進会議(モデル事業)

-

2011.07.12

今回の会議では、各校園所の保育や授業内容について理解を深め合いました。

小学校の先生方も、子供たちの姿をよく見ながら、とても丁寧に授業を進めてくださっていることを知ることができました。

【篠原理恵 3名参加】 (東豊中小学校)

- 6月16日、17日 小学校参観

-

2011.07.04

16日は、東豊中小学校と東泉丘小学校、17日は東豊台小学校の参観日に、お邪魔しました。

どの小学校も、2.3人で伺い、1年から6年まですべてのクラスをのぞかせていただきました。 卒園生が、元気にそして頼もしく成長している姿に、とてもうれしく感じたとともに、

たくさんのお母さまとお話しすることもできました。

特に少し園から離れている東泉丘小学校は、他の2校に比べて伺う機会が少ないので、今回は子どもはもちろん、お母さま方とひさしぶりにお会いできたことでとても貴重な時間になりました。

- 6月25日 豊中市私立幼稚園連合会 B研修会

-

2011.07.04

「保育環境を見据えた造形活動」

環境構成の大切さについて教えていただきました。

造形活動の上で、大人の概念をはがすこと、生活に寄り添った子どもの感性を大切にすることを学びました。

子どもたちが夢中になって、集中して遊びこめるような環境構成をしていきたいと思います。 【田之上真知子 10名参加】 (青年の家 いぶき)

- 6月25日 豊中市私立幼稚園連合会 A研修会

-

2011.07.04

「幼児期から児童期への音楽教育」

音楽活動の中に、具体的なねらいを持って行うことが大切であるということを教えていただきました。 そのねらいを入れた身近な手遊びの応用編も紹介していただいたので、実践したいと思います。また、子どもを認める際、「すごいね」「上手ね」だけでなく、理由もつけて褒めることが大切であるということも学びました。

【浅田佑子 11名参加】 (豊中人権まちづくりセンター ホール)

- 6月14日 豊中市私立幼稚園連合会大会・PTA教養講座

-

2011.06.27

毎年開かれている大会ですが、今年は千里中央のよみうり文化ホールで行われました。後援会の荒木副会長と園長が出席し、登壇しました。

また、大会に引き続き行われた教養講座には、園からもたくさんのお母さまが参加してくださいました。(今年は、落語家 桂 枝女太氏の講演でした。)

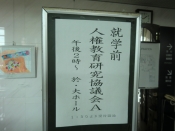

- 6月22日 平成23年度就学前人権教育研修 全体会

-

2011.06.27

今回の研修では、幼児期における人権教育について学びました。

子どもたちが日々の保育の中で、生命の大切さに気付いたり、友だちとの関わりを通してコミュニケーションを身につけたりできるよう、環境や声かけについて今一度見直したいと思います。

また、職員間や地域、関係機関と連携しながら保護者支援を行うことの重要性について認識を深めました。目の前の子どもだけでなく、保護者に寄り添い、地域全体で子育てをすることができるようコミュニケーションを大切にしたいです。

【木田 梨恵 2名参加】 (大阪府教育センター)

- 6月10日 園内研修

-

2011.06.27

この日は、4日の参観代休で、園児はお休みでした。そのため、1日を使って、園内研修を行いました。

≪午前≫

職員が各研修で学んできたことを、共通理解できるよう発表し、その中で思った事、考えた事などをグループで話し合い、これからの保育に行かせるよう考える時間となりました。

≪午後≫

2学期の製作展に向けての話し合いをしました。各学年の製作内容、テーマを発表し、子どもたちが楽しんで取り組めるか、年齢に合った内容であるか等話し合いました。

【篠原理恵】

- 6月7日 フレーベル館 講演会

-

2011.06.09

「科学造形遊び」

身近にあるビニール袋やストロー等の材料を使って、空気を利用し簡単に作れて楽しめる玩具の作り方を教わりました。

雨の日が続くと、室内で遊ぶ時間が増えます。そんな時、身近な物をひと工夫するだけで遊べ、見方によって様々な物に見立てて遊べるものを作って、子どもたちと楽しみたいと思います。

【小石原雅子 4名参加】 (MIDタワー)

- 6月6日 豊中市私立幼稚園PTA連合会 役員会・総会

-

2011.06.07

本園から、後援会副会長荒木さんと園長が出席しました。

保育の中で取り入れているカードゲームやボードゲームの遊び方を職員で再確認し合いました。

子どもたちがゲームに楽しく取り組める環境を作るためには、保育者のルールに対する共通理解が必要です。子どもたちの発達に合ったものを選び、考える力、協力する力が育つよう援助していきたいです。 【磯崎加奈】