先生たちのポートフォリオ

- 11月15日 幼保小連携推進事業 第4回担当者会議

-

2011.11.22

- 11月12日 豊中市私立幼稚園連合会 B研修

-

2011.11.15

幼少期は人生で一番心をうごかす時期 ~保育実践のいろいろな場面から~

実際にレモンの葉を揉んで臭いをかいだり、オナモミ(くっつき虫)に触れたりと、保育者自身も五感を通して自然の面白さ、素晴らしさを経験しました。

幼少期に自然の中で、心を動かすこと(きれいだな・いいにおい・おもしろい音など)は、生きる力に繋がり、心身共に元気に育ちまた動植物との触れ合いで生命の尊さに気づくことができます。私たちも、幼稚園の中にある自然とより関わり、子どもとともに心を動かす体験をし、共に育っていきたいと思います。

【平野 愛】 (7名参加 関西学院 聖和幼稚園)

- 11月12日 豊中市私立幼稚園連合会 A研修

-

2011.11.15

子どものこころとからだを育む仲間づくりあそび ~秋から冬にかけての仲間づくりあそび~

今回は、仲間づくりあそびを中心に研修をしていただきました。普段の保育でも、子どもたちと一緒に遊べるような、2人組でする触れ合い遊びやグループでするしっぽとりゲームなどを教えていただきました。

友だちとの関わり方や思いやる気持ち、皆と遊ぶことの楽しさなどを感じることができる遊びの大切さに改めて気づき、これからも遊びの中での子どもたちの様々な育ちを見守っていきたいと思います。 【山田奈津子】 (6名参加 豊中市立豊島体育館)

- 11月14日 平成23年度幼稚園教育理解推進事業(大阪府協議会) 第2回

-

2011.11.15

幼・保・小の連携について、一つの園の実践発表を聞き、その後6‐10名程度に分かれて、連携についてのグループ協議を行い、発表がありました。

協議では、様々な園の連携、取り組みを聞くことができました。参考になる話が多くありましたので、今、参加させていただいている「豊中市幼・保・小連携推進事業」で生かしていきたいと思います。 【右松優子、篠原理恵】 (大阪府教育センター)

- 11月7日 平成23年度幼稚園教育理解推進事業(大阪府協議会) 第1回

-

2011.11.09

実践事例やこれからの幼児教育で何が大切なのかについて話を聞きました。その中で、幼児教育がこれからの小学校教育の土台となっていることを改めて感じることができました。

これからも、子どもたちの育ちを大切に、保育者が子どもの姿を理解し幼児教育の重要性やあり方を理解したうえで、保育を進めていきたいと思います。

【右松優子、篠原理恵】 (大阪府教育センター)

- 11月1日 ちゃいるどネット大阪人権保育講座 保・幼・小連携コース第3回

-

2011.11.09

近年、子どもたちを取り巻く環境が大きく変化し続けている現状から、それらを踏まえての幼児教育の在り方や、子どもの育ちや学びをつないでいく上で、保・幼・小の連携の重要性について学ぶ時間となりました。

子どもたちが生まれてから入学するまでの6年間に家庭や園で過ごしてきた経験、体験、思い、関わり等が小学校での学習や生活の土台になっているという話があり、とても印象に残りました。

現在、園でも連携の取り組みを行っていますが、今回学んだことを念頭におき、自演の保育に生かしたり、これからの保・幼・小の連携につなげていきたいと思います。

【右松優子・篠原理恵】 (大阪NPOプラザ)

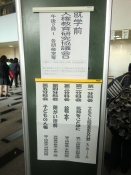

- 10月29日 府主催 私立幼稚園新規採用教員研修会

-

2011.11.01

今回の研修では、「保育者にとって子どもが『気になる』ことの意味と価値」について学びました。

「子どもを気にする」ということはどういうことなのかを改めて考え、気になる時はどんな時か、どんな場面で気になるのか等、子どもたちと一緒に過ごしている時のことを思い浮かべました。そして、頭の中に子どもの姿を描くことで、その子どものことを理解しようとする事に繋がるのだと学びました。さらに、子どもたち一人ひとりの事を気にして、全員の姿を思い浮かべることができるよう、より一層子どもたちと深く関わっていきたいと思いました。

【牧田茉里】 (2名参加 ホテルアウィーナ)

- 10月28日 第3回豊中市公私立幼稚園教員研修会

-

2011.10.31

「幼保一体化と今後の幼児教育」

講師 国立特別支援教育総合研究所 理事長 小田豊氏

最新の動向をお伺いしました。別の幾つかの講演で、違う先生のご意見をお聞きした時とはまた違った印象を持ちました。

大筋では、少しずつはっきりとしてきたことから、以前よりは理解できるようになってきたものの、議論され策定に携わっておられるお一人お一人の考え方も決して一致しているのではないことも、またあらためて感じることとなりました。

【園長】 (豊中人権まちづくりセンター)

- 10月21日 園内研修

-

2011.10.25

園児代休日の今日、園内研修を行いました。

まず、なぜ集団ゲームを園で取り入れているのか、改めて考えながら理論を通して学びました。そしてグループに分かれて、ディスカッションをしながら「集団ゲーム」について学び合いました。集団ゲームとは、鬼ごっこや椅子とりゲーム等、ルールを守りながらみんなで遊ぶ遊びの事ですが、その中で子どもたち一人一人がどのような体験をし、何を思い、そして何が育っていくのかを、職員で話し合いました。 【右松優子】

- 10月19日 就学前人権研修(B)

-

2011.10.25

第2分科会「気持ちをことばに 自分の感情に気づき、伝え合う力の育成をめざして」

今回の研修では人の気持ちについて考えました。気もちには、”嬉しい気もち”や”悲しい気持ち”などたくさんあり、同じ経験をしたとしても、思うことや考えることは人によって違うことを改めて感じました。さらに、人が感じる気持ちは、どれも大事なもので、例えそれが否定的な気持ちであったとしても、その気持ちを抑え込もうとする必要はないのだと学びました。その思いをそのまま受け止め、人との関わりを通して肯定的な気持ちに換えられるような保育者になりたいと思いました。

【牧田茉里】

第3分科会 絵本「子どもが輝く人権絵本との出会い」「子どもをみつめた絵本づくり」

今回、参加させていただいた研修では、人権教育の視点から描かれた絵本について理解を深めました。中には、子どもに公平を感じさせるものや、偏見をなくそうというメッセージのものなど様々な内容の絵本があり、劇などの疑似体験を通して子どもに内容を伝えるという実践方法を学びました。また、日々の保育において、保育者がメッセージを伝えるだけでなく、子どもが主体となって活動に取り組めるよう、子どもの発見や読み取る力を大切にしたいと思います。

【木田梨恵】 (大阪府教育センター)

- 10月8日 上野小学校運動会

-

2011.10.14

上野小学校の運動会に午後からお邪魔しました。

- 10月2日 東豊台小学校運動会見学

-

2011.10.05

東豊台小学校の運動会で、たくさんの卒園生たちの成長した姿を見ました。

- 10月1日 近隣小学校運動会見学

-

2011.10.05

東豊中小学校、南丘小学校、東泉丘小学校、泉丘小学校、新田小学校の運動会に行って、卒園生の生き生きとした姿を見てきました。

- 9月26日 豊中市公私立幼稚園教員研修会

-

2011.10.05

公開保育(神童幼稚園)「子どもの姿をどうとらえるか」~運動会前の子ども達の姿を通して~

子どもたちが運動会の行事に向けて主体的に活動している姿を見学させていただきました。午後からは子ども達の姿を通してどう捉えていくか、また子どもたちが自ら考え行動できるような活動内容や環境、保育者の関わり方などを、参加した公私立の園の先生方を含めて意見交換し、話し合いました。

様々な先生方の意見や思いを聞くことができ、自園でも職員に伝え話し合い保育に生かしていきたいと思います。

- 9月17日 「驚くべき学びの世界展 IN京都」

-

2011.09.20

京都にて「北イタリアの小さな町、レッジョエミリアで生まれた世界最高水準の教育実践」について学びました。

そこでは、子どもたちが影や光、自然を使って自由にまた想像力豊かに遊ぶ姿が見られました。

子どもたちのその姿に驚きを感じると共に、子どもたちが自由に遊べる空間づくりの大切さを感じました。 【奥山恵子 全員参加】 (京都、旧立誠小学校)

*ワークショップを楽しんだ先生もいました!

- 9月12日 CANON主催ワークショップ

-

2011.09.13

「コンパクトデジタルカメラをもっと活用してみよう」というワークショップに参加しました。

明るさや色の効果などを設定して撮影する方法を聞き、色々な対象物の写真撮影を経験してきました。 【井上啓子 3名参加】 (CANONショールーム)

- 9月6日 幼保小連携推進事業 担当者研修会

-

2011.09.13

大学の教授に講師として来ていただき、各校園所長、担当者(教員)、担当大学生が参加し、研修会を行いました。

教授には他府県での、連携のケースをいくつか教えていただいたり、地域の特性と子どもたちの姿や育ちについて、話し合いをしました。

小学校への接続として、段差のないカリキュラムができるよう、今後も話し合いを重ねていきます。

【篠原理恵 3名参加】 (市立ゆたか幼稚園)

- 8月29日 園内研修

-

2011.09.06

夏休み中に、各々が受けた研修内容を発表し合いました。研修で学んだことを振り返り、伝え合うことで共通理解を深めることができました。 【田之上真知子】

- 8月24日 豊中市幼保小連絡協議会 研修会

-

2011.09.02

就学前教育と学校教育をつなぐ ~体ぐるみの賢さを~

現在、園でも小学校を意識した様々な取り組みが行われていますが、それがどのような育ちに繋がっていくのか、また今の子どもたちにとってどのような保育が必要とされているのかを、改めて考え直すきっかけとなりました。これからも一つ一つの活動や遊びの中での子どもたちの育ちを見守り援助していきたいと思います。

【山田奈津子 13人参加】 (アクア文化ホール)

- 8月22日 ちゃいるどネット大阪人権保育講座 保・幼・小連携コース第2回

-

2011.08.29

遊びと学びをつなぐ ~5領域の視点から~

小学校の先生から幼稚園の先生になった木下光二先生のお話を聞かせていただきました。小学校を体験したから見えてくる園児の姿など、とても興味深いお話でした。幼稚園での活動が、小学校での「学び」につながっていることも詳しく教えてくださいました。

これからも毎日の保育の時間を大切に過ごしていきたいとおみます。

【篠原理恵 連携担当者2名参加】 (大阪NPOプラザ)

園所での保育活動の一つ一つが、小学校への学びへと繋がっていくことを、話し合いの中で改めて実感することができました。 【篠原理恵・右松優子】 (本園にて)