先生たちのポートフォリオ

- 5月2日 園内研修

-

2015.05.11

- 4月25日 園内研修

-

2015.04.27

★今回の園内研修では、各年齢ごとの子どもの育ちを職員一人一人が深く考え、保育活動(内容)について意見交換を行いました。

また、ある一日の保育の振り返りを行い、一つ一つの活動の意味や、なぜこの活動を取り入れているのか、子どもたちにどんな経験をしてほしいのかを話し合い、今後の保育で大切にしていきたいことを確認しました。

このように話し合いを重ね、子どもたちにとってより良い保育ができるよう、日々努力していきたいと思います。

【井上啓子】

★まず始めに今年度の学年目標を確認し、どのようなことを大切に保育していくのか、全職員で改めて話し合いました。

その後、新年度が始まる保育日のあり方について話し合いました。このように焦点をあてたことで、どのようなことに重きを置いて保育していきたいか、子どもたちが「楽しかった」「また明日も幼稚園に行きたい」と思えるようにするにはどうすればよいのか等、全職員で深く話し合うことができました。

今後も一日一日どのようなことを大切に保育していきたいのか考え、また振り返りをおこぬことでよりよい保育を目指していきたいと思います。

【小幡紗希】

- 4月24日 平成27年度幼稚園新規採用教員研修

-

2015.04.27

「大阪府の幼稚園教育」「幼稚園教育要領と幼児理解」「先輩教員の実践に学ぶ」

この研修に参加させていただき、よりよい保育を創り出すためには、子どもを肯定的に見て、子どもが乗り越えようとする過程を支え、子どもにとって楽しく充実した園生活を創り出すことが大切だと学びました。

その中で、保育者自身も子どもと一緒に成長していくために、他の先生の良い部分を見つけ、自分の保育に繋げることで自分の保育の質を高めていけると思いました。

この研修を通して、もっと自分自身を成長させていきたいと思いました。日々たくさんのことを吸収し、良き保育者になれるよう努力していきたいと思います。

【櫻井友美 3名参加】 (府教育センター)

- 4月4日 園内研修

-

2015.04.13

「東豊中幼稚園の教育方針、大切にしていること」

「自分で考えて決める力」「自分を大切に思う心」「思いやりをもって人と関わる力」について、全職員で話し合い、具体的な例を挙げ意見交換を行いました。

また、各学年に分かれて、昨年度の振り返りを発表し合い、今年度の学年の目標、大切にしたいことを話し合いました。本園の教育理念を改めて振り返り、話し合うことで、職員全員が共通理解することができました。

新年度も職員同士、意見交換や話し合いの場を多く持ち、協力し合い、よりよい保育ができるよう努めていきたいと思います。

【藤本真知子 全員参加】

- 3月31日 合同研修(やまなみ幼稚園と)

-

2015.04.06

今回の研修では、身だしなみや立ち居振る舞い、表情、姿勢や言葉遣いなど基礎的なマナーを教わりました。

グループで話し合ったことを前に立って発表したり、ペアの相手のことを紹介する”他己紹介”なども行い、人の話を聞いたり人の前で話したりするときに心がけることなどを話し合いました。

また、日々子どもたちや保護者をはじめとする、人と関わっていく中で大切な、元気な挨拶や明るい表情、相手への思いやりを忘れずに新たな気持ちで新年度を迎えたいと思います。

【西田藍 全員参加】 (ドーンセンター)

- 3月26日 大研大会 分科会2-5

-

2015.04.06

「保育者として知っておきたい新制度」

子ども子育て支援制度について

自園は私学助成の幼稚園で、保護者の皆様から入園したいと希望し、入園していただいていることや、職員同士のコミュニケーションを十分とることが出来ている幸せな職場であるということを再認識しました。

【篠原理恵 2名参加】

- 3月26日 大研大会 分科会2-4

-

2015.04.06

保護者理解「子どもの命と向き合う~我が子との闘病生活と看取りを経験して感じたこと~」

我が子が突然医師から余命宣告をされ、闘病生活を送り、看取った保護者の方から話を聞きました。

「保育をする」ということは、子どもがいる前に保護者がいてこそ、させてもらえることで、子どもだけでなく保護者の気持ちを汲み取ったり、寄り添ったりすることも保育者の大事な役目だと改めて感じました。

大切な子どもを預かり、保育をさせてもらうことに今一度見つめなおし、気を引き締めていこうと思います。

【増田遼介 13名参加】

- 3月26日 大研大会 分科会2-3

-

2015.04.06

リスクマネジメント「~事故事例から考える~幼稚園のリスクマネジメントと危機管理」

今回の研修では、実際の事故事例をもとに、どうすれば事故を防ぐことができたのかをグループに分かれて話し合ったり、各園が実践しているリスクマネジメント(発生頻度と損失を下げる対策)を教えていただきました。

職員全員が園の設備や遊具などの特性や危険性を共通理解できるように取り組むことが大切だと学びました。

今後も子どもたちが安全に楽しく過ごすことができるようにしていきたいと思います。

【髙橋ちさと 6名参加】

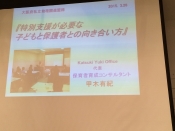

- 3月26日 大研大会 分科会1-6

-

2015.04.06

「発達障がいの子どもと保護者と向き合う~保育者の実践事例を通して考える~」

この分科会を通して、発達障がいの疑いのある子どもと保護者の支援のありかたについて学びました。

保護者の方には、幼稚園でのありのままの姿、事実を伝え、家庭と連携することが一番大事だということがわかりました。

発達障がいの有無にかかわらず、幼児期の発達には個人差があるので、これからも子ども一人ひとりに合わせた保育を心がけていきたいです。

【寄吉紗奈愛 12名参加】

- 3月26日 大研大会 分科会1-4

-

2015.04.06

「記述的エピソードを用いた園内研修で保育技術を磨く」

今回の研修では、よりよい園内研修を行うためのポイントを学びました。

これからもよい保育ができるよう、園内研修に積極的に取り組み、研鑽を積んでいきたいと思います。

【髙井千尋 6名参加】

- 3月26日 大研大会 分科会1-3

-

2015.04.06

「マナースキルで信頼関係を育みましょう」

この研修では、態度や立ち居振る舞い、話し方のマナーが信頼関係を育むうえで重要であることを学びました。

また、マナーの基本の3原則を教えていただき、まず目の前の相手に好感を与えることが大切であると感じました。この基本を胸に、相手に気持ち良い印象を与えることができるよう、常日頃行動していこうと思いました。

【大野正恵 3名参加】

- 3月26日 大研大会 全体会

-

2015.04.06

「幼児の発達に適した保育実践:ほいうしゃの専門性を考える」

今回の研修では、幼児期の発達の特徴をそれに適した保育実践の在り方について学びました。

幼児期の好奇心、探求心、憧れを育み、知性への信頼の基盤を作ることで児童期の学びへとつながっていきます。そして3,4,5歳のそれぞれの遊びと学びの中で、私たち保育者がどのように援助し、子どもたちの生きる力を育てていくことの大切さも学びました。

保育者として様々な経験や友だちとの関わりを深めていけるよう、4月から保育していきたいと思います。

【中村すみれ 全員参加】 (グランキューブ大阪)

- 3月7日 園内研修

-

2015.03.09

今回の園内研修は、”グループタイム”をテーマに行いました。

ビデオやグループディスカッションを通し、なぜ、またどの様なグループタイムを行っているのか、集団で話し合う事の重要性や気を付ける点など、意見を出し合い理解を深めました。

今年度も残りわずかですが、子どもたちの姿を良く見て、その姿に合ったグループタイムが出来るよう心がけたいです。

【上田茅波】

- 2月28日 大私幼事務センター研修

-

2015.03.09

「労務トラブルの予防方法(就業規則の重要性について)」

【園長】

- 2月13日 豊中市幼保小第2回連絡協議会

-

2015.03.09

【園長】 (岡町図書館)

- 1月31日 豊私幼研修会 全体会

-

2015.02.03

「新制度にむけて一人ひとりの幼稚園教諭が担うべき役割と責務とは」

今回の研修では認定こども園に向けての新制度について学びました。

日本の教育に対する考え方の変化や現状などを知り、自分自身も大きく関わっている事なのだと実感しました。

保育者として、今目の前にいる子どもたちと向き合いながら、今後も向上心を持って意欲的に学び続けていきたいと思います。

【牧田茉里 17名参加】 (アクア文化ホール)

- 1月26日 就学前人権教育研究協議会C(実践発表)

-

2015.01.28

「ひとりひとりの気持ちに寄り添って(障がい理解)」

今回の研修では、支援を要する子どもとの関わり方について学びました。

その中で印象に残っているのが、その子どもばかりと特別に関わるのではなく、クラスの一員として接することが大切だという事です。また、出来る限り気持ちを受け止めて、本当の子どもの姿を理解したいと感じました。

子どもには一人ひとり個性があり、その子どもにとって得意な事がたくさんあります。そのことを周りにいる子どもたちにしっかりと伝えて子ども同士が認め合える関係づくりをしていくことも重要だと思います。

そして、助け合う事の大切さを共有し、一人ひとりが安心できる場を作れるよう、援助していきたいです。

【田中理紗 4名参加】 (大阪府教育センター)

- 12月20日 園内研修

-

2015.01.13

毎日の保育で、子どもたちが遊ぶビー玉転がしに重点を置き、構成論に基づいた3つの知識(物理的、社会的、論理数学的知識)を踏まえて、どの知識が育っているのかを考え合いました。

また、実際の子どもの姿をVTRで考察し、年齢別に見る子どもの動きや育ちを考え、意見を交換し合いました。

3学期からも、子どもたちの遊びがより良く展開され、遊びこめるよう、職員一同常にに研究を深めていきたいと思いました。

【磯崎加奈 全員参加】

- 12月3日 平成26年度新規採用教員研修(第8回)

-

2014.12.04

「人権について考えるー同和教育の取組から学ぶー」

今回の研修では、講義と大阪人権博物館の施設見学を通して人権について学びました。

子ども一人ひとりが大切にされていることで、子どもにとって安心、安全な居場所が出来ます。その場こそがすべての子どもの人権が保障されていることになるということから、「子どもを大切にする」「子どもの気持ちを受け止める」という日々の保育で大切にしていることが人権教育につながり、そこから人権課題が見えてくると学びました。

まずは子ども自身が、ありのままの自分を受け止めることが出来るように、今持っている思いを聞き、受け止めることを子どもとの関わりでより大切にしていこうと思います。

【目黒絵梨奈 4名参加】 (大阪人権博物館)

- 12月3日 豊中市立てらうち幼稚園参観

-

2014.12.04

そうさくあそび「てらうちランド」見学

【園長】

構成論に基づいて、はたしてその時に子どもたちの中で、どのような知識が

育っているのかということを考え、話し合いました。

保育者は、子ども自身が考えるチャンスを与える役割であるということが

改めてわかりました。

これからも、子どもたちの遊びや生活の場面での姿を様々な視点を持ちながら

子どもたちの育ちを見守っていきたいと思います。

(谷本里佳 全員参加)