先生たちのポートフォリオ

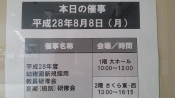

- 8月8日 幼稚園・認定子ども園新規採用教員研修会

-

2016.09.13

- 8月5日 ワンダーサマースクール

-

2016.09.13

「ひろみち&たにぞうの伝説の運動会」

さまざまなふれあい遊びやお遊戯などを実際に体験しながら教えていただきました。

リズムに合わせて体を動かす楽しさを味わうことが、運動能力にもつながるということを教えていただいたので、保育の中でも更にリズム遊びを取り入れていこうと思います。

また、親子体操を普段からすることで育児ストレスが減り、精神的にも良いというこもお話いただいたので、保護者の方にも遊びを伝えていけるようにしたいです。

【髙橋 他5名参加 メルパルクホール】

- 8月5日 ワンダーサマースクール

-

2016.09.12

「ワクワク手遊び&ペープサート」

ドラゴンボールのクリリンや、それいけアンパンマンのコロッケキッド、ONE PIECEのルフィなど、さまざまな声を担当されている声優の先生からペープサートの演じ方と

語り方について教えていただきました。

ペープサートせ役を演じわけるには、声量や声の高さ、話すテンポ、抑揚のつけ方が

大切となり、保育者は役になりきることが大切だとおっしゃっていました。役になりきるには、ペープサートのような場合でも体を動かしながらセリフを言うことで、力強さや息づかいが加わり、より表現が豊かになり、子どもたちの心を惹きつけることができるそうです。

ペープサートに限らず、お話を読む時は、子どもたちがお話の世界に夢中になることができるよう、表現力のある保育者を目指していきたいです。

【小川 他5名 TWIN21 MIDタワー】

- 8月5日 ワンダーサマースクール

-

2016.09.12

「保育を楽しくする、負担にならない行事実践」

今回の講義で、行事とは子どもたちが無理なく楽しむことのできる特別な日であるということを学びました。

行事は、日常生活にメリハリをつけ、日々に潤いを与えるものです。保育者として、

日々の子どもたちの姿をよく見て、子どもたちが一番楽しむことのできる行事を作っていくことが大切であると感じました。

行事というものを改めて考え、子どもたちの成長を一番活かすことのできる演出をしていけたらいいなと思います。

【宝珠山 他5名参加 メルパルクホール】

- 8月4日 田研セミナー ~幼児期の遊びと学びコース~

-

2016.09.12

「遊びの中の学びをみとり育む保育者の専門性」

この講義を通して、乳幼児期の教育の重要性、子どもの発達と遊びの特徴について、

学ぶことができました。子どもは遊びの中で育ち、学ぶので保育者は専門性を活かし、

ただ遊ばせるだけでなく、子どもがより深く学ぶことができるような声かけや援助をしていくことが大切だと思いました。

これからも子どもが主体となり、関わっていけるような環境を構成し、子どもの年齢や発達に合わせた援助をしたいと思います。

【寄吉 他6 TWIN21 MIDタワー】

- 8月4日 田研セミナー ~幼児期の遊びと学びコース~

-

2016.09.12

「幼児画の世界 -幼児の絵を知るkとは子どもを知る大きな手がかりー

この研修では、乳幼児期の描画の発達過程について詳しく学べただけでなく、子どもが絵を描く姿を認めることが子ども自身の自身に繋がることを教えていただきました。

今後の製作活動子どもたちが自分の思うままに作品を描いたり作ったりできるよう、

ほいくしていこうと思います。

【大野 他6名参加 TWIN21 MIDタワー】

- 8月4日 田研セミナー ~幼児期の遊びと学びコース~

-

2016.09.12

“遊び”が子どもの育ちにとって、どれだけ大切なものか改めて考えることができました。また、遊びの中で自己決定することが多ければ多いほど、遊びの質が高くなることを学び、これからも保育の中で自分で決めることを大切にしていきたいと思いました。

そして、これまでやったことのない新しい遊びや経緯をして達成経験を重ねることで

子どもたちが強い自信をもてるよう、保育していきたいと思います。

【田中 6名参加 TWIN21 MIDタワー】

- 8月2日 幼児ことば遊びの会 大阪大会

-

2016.09.12

「歌は心のともだち」

さまざまな幼児曲を作っておられる先生と一緒に、実際にうたったり、おどったりして

自分自身がとても楽しめた研修でした。

「うたが持っている力」とは、人の心と心をつなぐものだと改めて感じることができました。学んだことを保育で活かし、子どもたちと一緒に楽しみたいと思いました

【山取 他8名参加 メルパルクホール】

- 8月2日 幼児のことば遊びの会 大阪大会

-

2016.09.12

「絵本ってすてきだね」

「いいから いいから」や「うえへまいります」等、たくさんの有名な絵本を出されている

先生の講演を聴かせていただきました。

作品はどこかおもしろく心温まるものばかりで、読み聞かせをしてくださった絵本を早く子どもたちに紹介したいと思いました。

この講演を通して、絵本の素晴らしさを改めて感じたので、子どもたちにも絵本に対する興味を広げ、少しずつ絵本の持つ素晴らしさを知ってほしいと思います。

【椹 他8名参加 メルパルクホール】

- 8月2日 幼児のことば遊びの会 大阪大会

-

2016.09.12

『あなたのクラスの「気になる子」への理解と対応』

子どもたち一人ひとりがどんな子どもなのかを理解する大切さと、一人ひとりに合わせた保育の必要性を学びました

主体性・自主性も大切ですが、子どもにとっては形のないものを理解することが難しいため、その子どもにとってわかりやすいように環境を工夫して保育することが大切だと学びました。

どの子にとってもわかりやすい保育ができるように、基本的な話し方に気をつけ、

子どもがわかりやすい声かけを意識していこうと思います。

【松岡 他8名参加 メルパルクホール】

- 8月1日 第65回ひかりのくに幼児教育大講習会 1日目

-

2016.09.12

「とびだせ! 遊び歌、音楽、マジック みんなのWA!」

今回の研修では、保育の中で子どもたちと楽しむことができるふれあいあそびや歌、

マジックなどを実践しながら知ることができました。自分が体験して楽しむことで、

子ども目線で子どもの気持ちになりながら楽しさを感じることができ、子どもたちとやってみたいという思いが強まりました。

体を動かしながら友だちや保育者とふれあうことや、みんなで一緒に歌う時間をこれからも大切にしながら、その楽しさを子どもたちと共有していきたいです。

【福田 他9名参加 大阪市中央公会堂】

- 8月1日 第65回ひかりのくに幼児教育大講習会 1日目

-

2016.09.12

「メンタル力を高めるための7つのポイント」

今回の研修では、メンタル力を高めるためにどうすればよいのか学びました。メンタル力を高めることはよい保育をするためにもとても大切なことだと思います。

自分と向き合う時間を作り、自分の感情をコントロールできるよう努力していきたい

です。

【小幡 他9名前参加 大阪市中央公会堂】

- 8月1日 第65回ひかりのくに幼児教育大講習会 1日目

-

2016.09.12

「よくある子どもの病気・ケガ まずの対応!」

保育中に子どもの体調が悪くなったり、怪我をしたりした時にまず、何からすればいいのか、重症度を見極めるポイントや応急処置の方法について、改めて学びました。

いざという時に落ち着いて正しい判断ができるよう、今一度しっかりと頭に入れておきたいと思います。

【姫島 他6名参加 大阪市中央公会堂】

- 7月10日 発達研修

-

2016.07.26

「キレやすい子どもの理解と対応 ~アンガーマネージメントとは~」

今回、キレやすい子どもの理解を深め、子どもがアンガー状態(欲求が満たされず、

混沌とした心の状態)の時に保育者としてどのような援助ができるのかを学びました。

自分の思いを適切な方法で相手に伝えられない子どもを理解するためには、目に見える行動や態度だけで判断するのでなく、しっかり話を聞き、「本当に伝えたいこと」が

何かを理解することが大切だと学びました。

幼児期は脳機能が未発達であるため、自分の気持ちをうまく表現できないことが多々あります。私たち保育者が子どもたちひとりひとりを理解し、その成長にあった援助をしていきたいと思います。

【松山他1名参加 大阪医科大学LDセンター】

- 6月18日 豊私幼A研修会

-

2016.06.22

「こころを育む絵本の力」

「豊かな育ちを支えるえほん(園で、家庭で)

今回の研修では、絵本とは心の三大栄養素である、「愛情」『笑顔」「言葉」が得られる

ものということを学びました。

現在の社会は、子どもと接する時間が少なくなってきているため、読み手の感情や

表情、言葉の語りかけができる絵本が大切だと改めて感じました。

今後、保育する中で楽しい体験が共有でき、心と心が通じ合う時間となるような絵本を選びたいと思います。

【松岡 他3名 豊中市立岡町図書館】

- 6月18日 豊私幼B研修会

-

2016.06.22

「保護者とのコミュニケーション

~子育て支援における保育者の課題と役割~

今回の研修を通して、子どもとの関わりは、「自分との関わり・保護者との関わり・

同僚との関わり」全てに共通していると学びました。

子育て支援における保護者とのコミュニケーションと保育者の役割として、保育者全員が同じように関わるのではなく、その中で役割分担することや、保護者の正直な感情を受け止めることも大切だと感じました。

子どもたち一人ひとりと丁寧に関わり、保護者の方に日々の子どもたちの姿を伝える際に、たくさんコミュニケーションをとっていきたいと思います。また、日々の保育を振り返ることも大切にしていきたいです。

【櫻井 他8名参加 豊中人権まちづくりセンターホール】

- 6月16日 就学前人権教育研究協議会A

-

2016.06.21

「人権尊重の観点に立った就学前教育の今日的課題の解決に向けて」

今回の研修では、人権教育推進の課題や親学習についての理解を深め、子どもたちや保護者への支援、あり方について再認することができました。

私たち保育者は、子どもたちが今求めている支援だけでなく、人格形成に携わる者として、見通しをもった保育・教育をしなければならないと改めて学ぶことができました。

また、人権・差別問題や生命の尊さについて、保育者が日常的に子どもたちに伝え

られるよう、見本となるよう意識していきたいと思いました。

【小川 大阪府教育センター】

- 6月15日 第2回幼稚園・認定子ども園新規採用教員研修

-

2016.06.21

「子ども理解・保護者理解 ~一人一人を大切に~

「支援教育の在り方と子どもの理解」

今回の研修では、子どもと保護者理解についてや、支援教育の在り方について教えていただきました。子どもや保護者を理解するにあたって、受容、傾聴、共感することで

信頼関係が築かれ、保育現場においては、特に子どもの思いや存在そのものを

「受け止める」ことが大切だと改めて感じました。

また、保育場面で見通しをもたせる工夫や環境構成等、ユニバーサルデザインに

基づく効果的な支援の在り方について学びました。

今後、子どもや保護者と関わる上で、カウンセリングの基本である、共に悩み、共に

考え、共に答えを出すという姿勢を心掛けて、日々保育をしていこうと思います。

【椹 咲州ホール】

- 6月11日 発達研修

-

2016.06.21

「むずかしい子どもを育てるときに役立つペアレント・トレーニングを学ぼう」

子育てに悩む保護者と子どもがどう関わっていくか、保育者もどう働きかけていくかに

ついて教えていただきました。

保護者の方の心情に寄り添いながら、家庭と幼稚園とで子どもの成長を見守っていけるよう、援助していきたいです。

【高橋 大阪医科大学LDセンター】

- 6月10日 園内研修

-

2016.06.21

今回の園内研修では、「構成論」について理解

を深めました。「構成論」とは、子どもは知識を教えられて獲得するのではなく、自分で考えることで獲得する、というものです。この理論を踏まえたうえで、普段の子どもの姿を振り返り、この姿の子どもたちはどういった部分が育っているのかを話し合いました。

また、集団ゲームを通して、何が育つのかについても話し合い、実際に園庭に出て、

“めだかの学校” “丸鬼を全員で行いました。

今後も、子どもを見る目を養い、育ちに合った援助をすると共に遊びも充実できるようにしていきたいです。

【高橋 全職員参加】

「楽しすぎる造形」表現とその指導」

「子どもの豊かな感性を育む音楽体験をめざして」

今回の研修で、幼児期の子どもの経験は、未来につなげる大切なものだということを改めて感じました。午前の講義では、子どもを理解することで保育の幅は大きく広がり、子どもたちが心を開くことのできる環境作りや、目標設定が重要だということを学びました。

午後の講義では、実際に実技を行い、身近なものを使った製作や、リズムに合わせて体を動かしたり、音楽を聞いて体を動かしたりしました。子どもの目線に立ち、表現することを素直な気持ちで楽しむことで、新しい世界を知ることができた気がします。

今後の保育でも、子どもたちの豊かな表情や感性をもっと引き出せるよう、試行錯誤して子どもたちと共に成長できる保育者でありたいです。

【宝珠山 他3名参加 大阪国際交流センター】